Autore dell’opera*: Leon Battista Alberti (1404-1472)

Titolo dell’opera*: Momus

Ambito cronologico*: età moderna / secolo XV

Ambito linguistico*: latino

Tipologia di trasmissione dell’opera*: manoscritta con autografi

Titolo edizione*: Leonis Baptistæ Alberti Momus

Curatore edizione*: Paolo d’Alessandro – Francesco Furlan

Tipo edizione*: edizione critica ricostruttiva

Sede di pubblicazione*: Paris, Pisa-Roma

Anno di pubblicazione*: 2016

Lingua di pubblicazione: francese

Dati bibliografici completi: Leonis Baptistæ Alberti Momus, Édition critique, Bibliographie & Commentaire par Paolo d’Alessandro & Francesco Furlan, Introduction de Francesco Furlan, Paris, S.I.L.B.A. & Pisa-Roma, Serra, 2016 [= «Albertiana», XIX (n.s. I), 2016, nº 2]. Ripubblicato con aggiornamenti: Paris, Les Belles Lettres, 2019.

Autore recensione/scheda*: Stefano Pittaluga

Tipologia di contributo*: recensione

Dati bibliografici della recensione/scheda*: «Albertiana» XX (2017), pp. 277-80

La tradizione manoscritta e a stampa del Momus, il romanzo che l’Alberti portò a termine nella sua redazione più antica probabilmente a Roma nel 1450, ma sul quale l’autore continuò a lavorare nei decennî seguenti senza mai addivenire a una pubblicazione definitiva (1), è costituita (qualora se ne escluda il bratislaviense codice Rehdiger 171, oggi perduto) da quattro manoscritti quattrocenteschi e due edizioni cinquecentine, e risulta pertanto sorprendentemente esile, soprattutto se commisurata con l’indubbia importanza rivestita dal testo non solo all’interno della produzione letteraria dell’Alberti, ma anche nel più vasto ambito della letteratura umanistica. E infatti, in riferimento per l’appunto alla centralità dell’opera e all’alternarsi dei motivi umoristici, ma anche sottilmente ambigui ed enigmatici che la percorrono, opportunamente Francesco Furlan, escludendo decisamente fuorvianti letture in chiave d’allegoria politica, o storica, o autobiografica, già un decennio fa ne proponeva una confacente definizione nella prospettiva di una valutazione più specificamente letteraria, esprimendosi nei termini seguenti:

Indefinibile e per più versi sfuggente romanzo pseudo-mitologico, impregnato di graffiante humour e denso di indecifrabili allusioni al mondo contemporaneo ma molto più di rinvii a universalia umani, il Momus rappresenta certamente, con le Intercenales, il più avvincente e affascinante lusus albertiano […]. Nel contempo, ed accanto sempre alle Intercenales, esso è senz’altro il capolavoro in prosa dell’Umanesimo quattrocentesco e uno dei più alti vertici della letteratura umoristica rinascimentale, e fors’anche mondiale, in lingua latina (2).

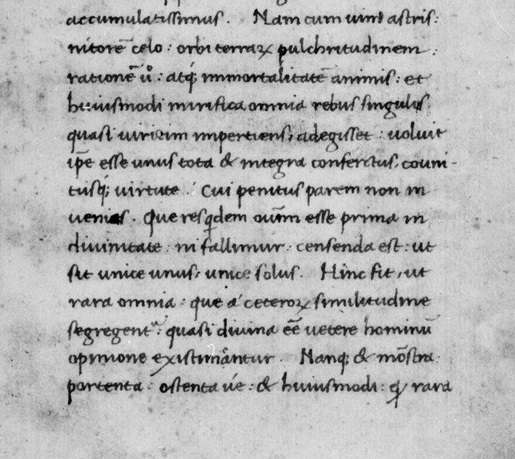

Dopo l’edizione del 2007 (3) dotata di un’ottima traduzione italiana e di un corpo di note di carattere prevalentemente letterario (a cura di Mario Martelli) ma sprovvista d’apparato critico, gli stessi due studiosi, Paolo d’Alessandro e Francesco Furlan, forniscono ora quella che si presenta a tutti gli effetti come la prima edizione critica del Momus. Al termine di una complessa operazione di recensio condotta sull’intera tradizione del testo, gli editori, anche sulla scorta delle ricerche in merito dovute al Perosa (4), giungono a delineare una situazione stemmatica nella quale due dei quattro manoscritti superstiti (il Bodleianus Canon. Misc. 172 e l’Ottobonianus Lat. 1424) e l’editio princeps (Romæ, apud Stephanum Guileretum [i.e. Étienne Guillery], mdxx) risultano descripti, perché apografi diretti o indiretti di uno stesso testimone siglato P, il Parisinus Lat. 6702, e vanno pertanto eliminati dall’apparato. Il testo del Momus è dunque costituito sulla base di tre testimoni: due codici manoscritti, il Marcianus Lat. VI 107 (= 2851) siglato M e il già citato Parisinus Lat. 6702 (olim 6307) siglato P, e l’edizione stampata a Roma nel 1520 – vale a dire nello stesso anno della princeps – per le cure di Giacomo Mazzocchi, siglata Mz. Questi tre testimoni derivano recta via, e ciascuno indipendentemente dagli altri, dall’archetipo X, manoscritto perduto ma la cui esistenza è provata da una serie di errori e lacune comuni a tutta la tradizione. Si tratta in realtà di un archetipo «in movimento», come si può dimostrare sulla base dello stratificarsi d’innovazioni, correzioni, varianti e pentimenti d’autore, di cui restano tracce nei suoi apografi, che furono trascritti in momenti diversi: vale a dire dapprima il Marcianus e successivamente il Parisinus. Non c’è dubbio peraltro che l’esistenza del perduto archetipo in movimento (un brouillon?, un originale?, una copia di lavoro?) rifletta il diffuso metodo di lavoro di molti umanisti – e.g., e per limitarci allo stesso Alberti, è questo il caso della tradizione delle due redazioni della Philodoxeos fabula (5). E tuttavia il Marcianus e il Parisinus non solo riflettono il progressivo lavoro e i ricorrenti interventi dell’Alberti sul testo del Momus, ma sono altresì entrambi portatori di numerosi interventi autografi interlineari o marginali – correzioni formali e varianti d’autore – che dimostrano l’attenzione ininterrotta che l’autore ha dedicato nel tempo alla perfezione formale della propria opera.

A questo punto dell’operazione di recensio, va valutata la posizione stemmatica dell’edizione Mazzocchi (= Mz). Al di là del fatto che questo testimone è l’unico a riportare il titolo Momus, adottato giustamente dai due editori perché è «le seul susceptible de remonter à Alberti» (6), non c’è dubbio che la collocazione di Mz nello stemma della tradizione del Momus presenti rilevanti difficoltà, come già rilevava il Perosa, soprattutto in merito ai suoi eventuali rapporti con gli altri testimoni, a causa della concomitante presenza di varianti e d’errori congiuntivi, di varianti e d’errori disgiuntivi e di varianti adiafore rispetto, alternativamente, alla prima redazione rappresentata da M e alla seconda rappresentata da P. Considerata tale complessa situazione, l’ipotesi avanzata dallo stesso Perosa, secondo la quale il testo tramandato da Mz sarebbe il risultato di un’operazione di contaminazione fra i rami M e P – oppure, in alternativa, che Mz sia apografo diretto o indiretto di M corretto sulla base di P – parrebbe astrattamente la più plausibile, o forse, come sarebbe meglio dire, la più prudente. D’Alessandro e Furlan propongono però una diversa soluzione, che sembra superare ogni aporia e difficoltà d’ordine stemmatico e che al contempo rivaluta le innovazioni presenti in Mz presentandole teoricamente come il risultato ultimo del metodo di lavoro dell’Alberti e dei suoi progressivi interventi sull’archetipo in movimento: non diversamente dai codici M e P, Mz sarebbe perciò apografo diretto del perduto archetipo X (o di un eventuale suo altro discendente non pervenutoci), ma ne rifletterebbe l’ultima fase redazionale, e rappresenterebbe pertanto uno dei tre rami (o redazioni? gli editori lo escludono con decisione: cfr. Notice philologique, pp. xxix-lxv: lvi s.) reciprocamente indipendenti sui quali si basa la tradizione (M, P, Mz) derivante da X. Logica vorrebbe dunque che l’edizione del Momus si fondasse essenzialmente su Mz (così come le edizioni Martini del 1942 e Consolo del 1986) (7), ma D’Alessandro e Furlan fanno tuttavia osservare, da un lato, che l’edizione Mazzocchi tende verosimilmente a “normalizzare” il testo in senso classicistico introducendo innovazioni non risalenti all’autore e, dall’altro, che non tutte le correzioni autografe e le varianti d’autore presenti in M e in P sono state riportate dall’Alberti nell’archetipo X nella sua ultima fase di revisione, di cui Mz, come s’è detto, è apografo, e ch’è senz’altro possibile che talune di tali correzioni e varianti non siano state riportate dall’autore in X per pura trascuratezza; il che spiegherebbe l’omissione nello stesso Mz di alcune di quelle correzioni autografe e varianti d’autore. Vorrei aggiungere, per contro, che non possiamo neppure categoricamente escludere l’intenzionale e volontaria scelta da parte dell’Alberti di non riportare tali modifiche in X, ed è evidente che, se così fosse, Mz rifletterebbe la volontà ultima dell’autore, e non semplicemente l’ultima fase redazionale. Resta comunque il fatto che i due studiosi escludono l’esistenza di un testo del Momus approvato in forma definitiva dall’autore, e ne consegue pertanto che, come s’è detto, essi fondano l’edizione sui tre testimoni M, P, Mz. Sono testimoni che, di là dagli interventi autografi che caratterizzano i primi due, non vanno considerati come redazioni indipendenti, ma come altrettanti rami di una tradizione che risulta nel contempo «aperta», perché derivata da un archetipo in movimento, e «chiusa», perché consente di restituire lachmannianamente il testo dell’archetipo.

Il corposo commento continuo (Commentaire, pp. 117-195) dà conto sistematicamente delle scelte testuali adottate, motivandole su un duplice piano, filologico e linguistico, anche in considerazione della specificità del latino dell’Alberti. Sul piano filologico risulta esemplare, e.g., il commento alla lezione «demiratur» di I 44 – il cui apparato segnala «demiratur MPMz : dedignatur Pcorr» –, che si rivela perfettamente coerente con quanto affermato in fase di recensio, e che mi sembra opportuno riprodurre qui di séguito (ibid., p. 129):

à ce qu’il paraît, après avoir remplacé «demiratur» par «dedignatur» sur P, revenant selon toute probabilité sur ses pas, Alberti décida de ne pas toucher au texte de X, d’oú le «demiratur» porté non seulement par M et P, mais aussi par Mz; le remplacement (que dans l’ignorance de la filiation des différents témoins et sans se soucier du texte de celui-ci adoptent Brown & Knight 2003 [= Leon Battista Alberti, Momus, Cambridge (Mass.) & London, The Harvard University, 2003] suivies par Bracciali Magnini 2010 [= Momus, in Leon Battista Alberti, Opere latine, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2010, pp. 1039-1261] n’apparaît, en effet, ni réellement convaincant, ni opportun. […] Pour des cas d’abandon réel par l’auteur, lors de la dernière phase connue de sa révision du Momus, du verbe «demiror, -ari», voir infra, […] ad «II 119: Martis prudentiam requiro, qui […] possit perpeti» et «III 67: advertentes».

Sempre in I 44, con argomentazioni non meno rigorose condotte tanto su fondamenti filologici quanto sul principio dell’usus scribendi, gli editori difendono la lezione «etenim» tràdita da Mz in apertura di periodo, contro l’«enim» di MP accolto invece da Brown & Knight 2003, concludendo che «la leçon de Mz apparaît indiscutablement conforme à la volonté de l’auteur» (ibid., p. 130). È in questa linea argomentativa collocantesi in una prospettiva intermedia fra filologia e linguistica che va letto il commento a «I 63: Aiebat enim», relativo per l’appunto all’usus albertiano di «etenim» ed «enim», commento che si presenta con le caratteristiche di un breve ma ineccepibilmente documentato saggio che i futuri editori delle opere dell’Alberti dovranno di necessità tenere nel debito conto (ibid., pp. 134 s.; e si veda anche Notice philologique, pp. lviii s.). Con analoga acribia D’Alessandro e Furlan argomentano in II 34 la congettura «Quid est quod» contro la lezione «quid et quod» tramandata da tutti i testimoni e accolta da tutti gli editori (cfr. Commentaire, p. 147) – a conferma, qui come in altri casi, della presenza d’errori comuni all’intera tradizione del Momus, vale a dire dell’esistenza di un archetipo da cui deriva tutta la tradizione manoscritta e a stampa del testo.

Alcuni fra i numerosi interventi autografi dell’Alberti presenti in M e in P consentono inoltre di gettar luce sulle scelte dell’umanista in merito alle questioni della grafia latina. Si tratta in particolare della grafia dei dittonghi æ e œ, ch’egli non solo tende a conservare nelle proprie postille marginali, ma anche a restaurare quasi sistematicamente, e.g. ripristinando la e caudata sulla e monottongata trascritta dai copisti, oppure inserendo in interlinea una –o– in forme quali «cepi» o «cetus» (cfr. Notice philologique, cit., pp. lix-lxi). L’interesse stesso che l’Alberti mostra per la restaurazione delle forme dittongate e le correzioni ch’egli attua nella propria revisione dei manoscritti comportano d’altronde, giustamente e coerentemente, l’adozione sistematica di tali forme da parte degli editori del Momus, che anche in questo caso operano una scelta fondata sull’attenta analisi dell’uso dell’autore – una scelta ben motivata, dunque, e che avrà sicuramente un peso rilevante sui criterî e sulle modalità d’edizione della letteratura latina del Quattrocento.

L’edizione curata da D’Alessandro e Furlan costituisce in ultima analisi, insieme con il prezioso commento continuo che l’accompagna, una decisiva acquisizione nella storia dell’ecdotica di un’opera che è al tempo stesso complessa sul piano filologico e linguistico ed enigmatica sotto l’aspetto esegetico, ed è pertanto destinata a rappresentare ormai il testo critico di riferimento per il Momus dell’Alberti.

Note

(1) Disponibile altresì in edizione elettronica sul sito www.libraweb.net. L’edizione cartacea, in brossura, è fornita con un complementare ed elegante cartoncino che ne corregge i pur numerati errori occorsi nella stampa (Errata corrige). Cfr. Francesco Furlan, Introduction: Momus seu de Homine, in Leonis Baptistæ Alberti Momus, Édition critique, Bibliographie & Commentaire par Paolo d’Alessandro & Francesco Furlan, Introduction de F.F., Paris, S.I.L.B.A. & Pisa-Roma, Serra, 2016 [= «Albertiana», XIX (n.s. I), 2016, nº 2], pp. xi-xxviii: xiii s., xvi-xix e passim.

(2) Id., Introduzione a Leon Battista Alberti, Momo [Momus], Testo critico e Nota al testo di Paolo d’Alessandro & Francesco Furlan, Introduzione e Nota bibliografica di Francesco Furlan, Traduzione del testo latino, Note e Posfazione di Mario Martelli, Volume a cura di Francesco Furlan, Milano, Mondadori, 2007, pp. xxi-xlvi: xxix.

(3) Essa stessa peraltro preceduta, nel 2006, da un’edizione “spagnola” in toto analoga: Leon Battista Alberti, Momo [Momus], Texto crítico y Nota al texto de Paolo d’Alessandro y Francesco Furlan, traducidos por Alejandro Coroleu: Introducción y Nota bibliográfica de Francesco Furlan, Notas por Mario Martelli, traducidas por María José Barranquero Cortés: Volumen al cuidado de Francesco Furlan, Milán, S.B.E., 2006.

(4) Cfr. Alessandro Perosa, Considerazioni su testo e lingua del Momus dell’Alberti, in The languages of literature in Renaissance Italy [For Cecil Grayson], Edited by Peter Hainsworth et alii, Oxford, Clarendon, 1988, pp. 45-62 – poi in Id., Studî di filologia umanistica, II: Il Quattrocento fiorentino, A cura di Paolo Viti, Roma, Edd. di Storia e Letteratura, 2000, pp. 41-57.

(5) Cfr. Leon Battista Alberti, Philodoxeos fabula, Edizione critica a cura di Lucia Cesarini Martinelli, in «Rinascimento», s. II, XVII, 1977, pp. 111-234: 111-143 per l’Introduzione; e Lucia Bertolini, Come “pubblicava” l’Alberti: Ipotesi preliminari, in Storia della lingua e filologia: Per Alfredo Stussi nel suo sessantacinquesimo compleanno, A cura di Michelangelo Zaccarello – Lorenzo Tomasin, Firenze, S.I.SM.E.L.-Edd. del Galluzzo, 2004, pp. 219-240.

(6) Cfr. F. Furlan, Introduction: Momus seu de Homine, cit., p. lix. L’editio princeps intitola De principe, mentre nei testimoni mss. il testo del romanzo è tràdito come anonimo e anepigrafo – ancorché mani più recenti lo abbiano intitolato Momi fabula nel Bodleiano; Momi vero [poi corretto in o] Bartholamæi Facii historia, oppure Momi historia nel Marciano; Polycrates [oppure Polycratis] de principe nell’Ottoboniano.

(7) Leon Battista Alberti, Momus o Del principe, Testo critico, traduzione, introduzione e note a cura di Giuseppe Martini, Bologna, Zanichelli, 1942; e Id., Momo o Del principe, Edizione critica e traduzione a cura di Rino Consolo, Introduzione di Antonio Di Grado, Presentazione di Nanni Balestrini, Genova, Costa & Nolan, 1986.