Autore dell’opera*: anonimo

Nomi alternativi con cui l’autore è noto: l’Ottimo (in passato anche il Buono o l’Antico commentatore)

Titolo dell’opera*: Ottimo Commento alla Commedia

Ambito cronologico*: medioevo / XIV secolo

Ambito linguistico*: italiano (volgare fiorentino trecentesco)

Tipologia di trasmissione dell’opera*: manoscritta di estensione ampia (senza autografi)

Tipologia di testimone/i su cui si basa l’edizione: manoscritti

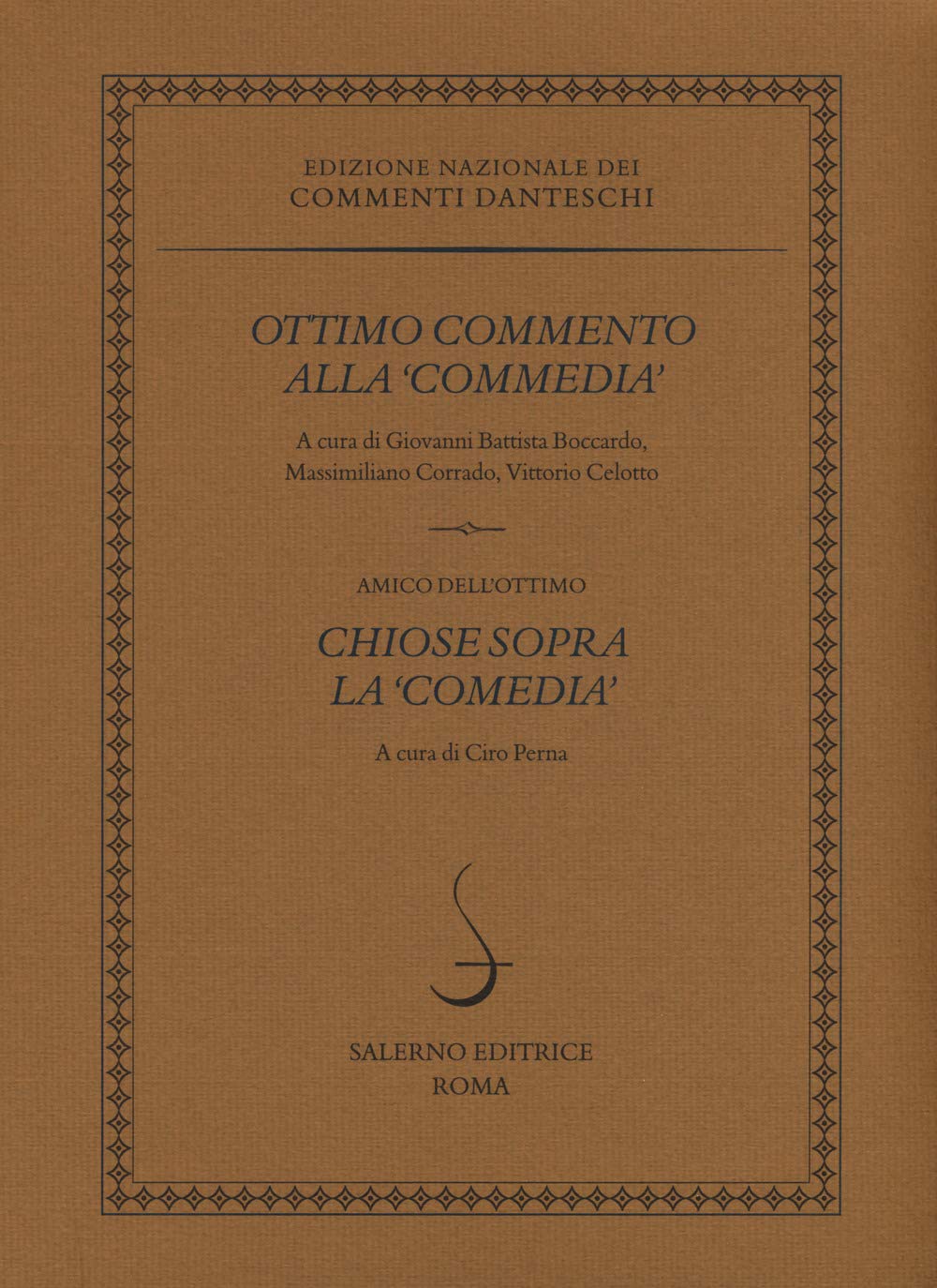

Titolo edizione*: Ottimo Commento alla Commedia

Curatore edizione*: Giovanni Battista Boccardo, Massimiliano Corrado, Vittorio Celotto

Tipologia di edizione*: edizione critica su manoscritti preferenziali

Sede di pubblicazione*: Roma, Salerno Editrice

Anno di pubblicazione*: 2018

Lingua di pubblicazione: italiano

Dati bibliografici completi: Ottimo Commento alla Commedia, a cura di Giovanni Battista Boccardo, Massimiliano Corrado, Vittorio Celotto, 3 tt., Roma, Salerno Editrice, 2018, collana «Edizione Nazionale dei Commenti danteschi», 6, ISBN 978-88-6973-229-4, pp. CXCVIII-700 (t. I), LXXX, 701-1316 (t. II), LXXIV, 1317-1990 (t. III).

Autore recensione/scheda*: Giuseppe Andrea Liberti

Tipologia di contributo*: scheda

Dati bibliografici della recensione/scheda*: OEC

Informazioni aggiuntive: ai tre tomi dell’edizione critica dell’Ottimo Commento se ne aggiunge un quarto dedicato alle Chiose sopra la ‘Comedia’ del cosiddetto Amico dell’Ottimo, a cura di Ciro Perna.

1.

• primi testimoni noti dell’opera*

Il più antico codice contenente il commento a tutte le cantiche della Commedia è il Pluteo 40 19 della Laurenziana di Firenze (siglato L); i più antichi testimoni manoscritti di commenti a singole cantiche sono il Conventi Soppressi J V 8 della BNC di Firenze (siglato C), che tramanda il commento all’Inferno, il Pluteo 90 sup. 119 della Biblioteca Medicea Laurenziana (siglato L1), che tramanda il commento al Purgatorio e, per quanto riguarda il Paradiso, il Conventi Soppressi J I 30 della BNC di Firenze (siglato C2).

2.

• precedente edizione critica del testo*

Nel 2008 Claudia Di Fonzo ha procurato un’edizione critica della cosiddetta “terza redazione” dell’Ottimo Commento all’Inferno (oggi riconosciuto quale commento originale dell’Amico dell’Ottimo, per cui si vedano le Informazioni aggiuntive della presente scheda): L’ultima forma dell’Ottimo commento. Chiose sopra la Comedia di Dante Alleghieri fiorentino tracte da diversi ghiosatori. Inferno (Ravenna, Longo, 2008), per la quale può essere utile rimandare ai rilievi mossi da Ciro Perna in una recensione comparsa nella «Rivista di studi danteschi», IX 2009, 1, pp. 171-176.

• precedente edizione scientifica di riferimento*

L’Ottimo Commento della Divina Commedia. Testo inedito d’un contemporaneo di Dante citato dagli Accademici della Crusca, a cura di Alessandro Torri, 3 voll., Pisa, presso Niccolo Capurro, 1827-1829; ristampa anastatica, con prefazione di Francesco Mazzoni, Sala Bolognese, Forni, 1995 (testo digitalizzato dall’Istituto di Linguistica Computazionale di Pisa e dall’OVI-CNR per il Dartmouth Dante Project).

3.

• testo dell’edizione critica e ragioni della scelta ecdotica*

L’edizione Torri dell’Ottimo Commento, datata 1827-29, si basava su una copia ottocentesca approntata da Bartolomeo Follini di un codice della Biblioteca Laurenziana, il Pluteo 40 19, il cui Paradiso veniva integrato con le varianti del Pluteo 40 2. Il risultato testuale fu impreciso e scorretto; come ebbe a scrivere il recensore Giovan Battista Picciòli, «poche sono le pagine, per non dire i periodi, ne’ quali il lettore non trovi qualche ostacolo a coglierne il senso».

La nuova edizione dell’Ottimo restituisce finalmente un testo leggibile e accertato, che oltre a prendere in considerazione l’intero testimoniale fa tesoro di un filone di studi successivo all’edizione Torri e che inaugura il datato ma ancora essenziale volume di Luigi Rocca Di alcuni commenti della ‘Divina Commedia’ composti nei primi vent’anni dopo la morte di Dante (1891). La complessità della tradizione del testo, unita ai problemi caratteristici di un genere aperto come quello del commento, ha reso necessarie soluzioni editoriali specifiche per ogni cantica commentata.

4.

• criteri di edizione*

Le Note al testo esaminano in dettaglio i loci problematici di ogni singola cantica, stabilendo i rapporti fra i testimoni attraverso confronti rigorosi tra lezioni erronee; tale operazione consente di tracciare tre diversi stemmi. In seguito, i curatori hanno selezionato testimoni particolarmente autorevoli (F2 per l’Inferno, L ed R per il Purgatorio, C2 per il Paradiso) come base per il testo critico, intervenendo poi sulla scelta delle varianti in base ad accordi tra rami della tradizione.

Può valere come sintesi generale la spiegazione fornita da Massimiliano Corrado nell’Introduzione sui criteri seguiti dai tre editori: «la prassi ecdotica dell’Ottimo si è dunque prioritariamente fondata su una sistematica ed esaustiva recensio della tradizione, funzionale all’individuazione dei rapporti fra i testimoni, tentando di risalire, con l’ausilio delle indicazioni stemmatiche, verso lo stadio della trasmissione più prossimo a quello “originario” […]. La constitutio textus, elaborata secondo i principî appena accennati, ha dovuto seguire canoni editoriali specifici nelle singole cantiche in rapporto con la diversa base testimoniale, che riflette […] la probabile diffusione dell’opera per cantiche separate. In questa prospettiva, si è quindi profilata l’opportunità di privilegiare, per ogni cantica, il ms. che rispondesse maggiormente a criteri di integrità testuale e di alto posizionamento stemmatico» (t. I, p. LXII).

5.

• presenza di approfondimenti filologici forniti, ad esempio, nella nota al testo (o in altri scritti come introduzione o prefazione)

Nel sesto paragrafo dell’Introduzione, Massimiliano Corrado illustra i problemi ecdotici posti dall’Ottimo. Già Luigi Rocca, alla fine del XIX secolo, mostrava piena consapevolezza dello stato intricato della questione, proponendo di collocare i 29 testimoni allora noti (oggi se ne contano più di 40) in tre raggruppamenti rappresentanti diversi filoni della tradizione, che dopo qualche anno Giuseppe Vandelli avrebbe interpretato come altrettante redazioni del commento. Studi recenti hanno però mostrato l’anti-economicità dell’ipotesi vandelliana di una tripla redazione, rendendo più plausibile un’unica, benché accidentata, tradizione. Il primo gruppo Rocca, caratterizzato da forti differenze, rispetto al secondo, nelle chiose ai canti I-IV dell’Inferno, I-VI e XXIV-XXIX del Purgatorio e negli ultimi sei canti del Paradiso, potrebbe spiegarsi con la mera caduta di fascicoli dalle sezioni liminari dei codici latori dei commenti alle diverse cantiche; non sarebbe mai esistita, invece, una terza redazione dell’Ottimo, visto che il testo tramandato da alcuni codici (come il Barberiniano Latino 4103 e il M676 della Morgan Library di New York) si configurerebbe piuttosto come un commento originale di un individuo continianamente chiamato Amico dell’Ottimo (si vedano le Informazioni aggiuntive della presente scheda).

Meritano particolare attenzione i paragrafi delle tre Note al testo in cui, sulla scorta di una proposta a suo tempo avanzata da Franca Brambilla Ageno, viene dimostrata l’esistenza di archetipi a capo delle varie tradizioni. Tutte le Note presentano inoltre approfondimenti linguistici sui testimoni scelti come base per le edizioni. Si veda, per esempio, il denso profilo linguistico di C2, manoscritto di riferimento per l’edizione dell’Ottimo commento al Paradiso, di cui Vittorio Celotto descrive i «principali fenomeni utili alla caratterizzazione del sistema linguistico», che «può dirsi nella sostanza corrispondente al cosiddetto “fiorentino aureo”, di cui conserva i principali elementi caratterizzanti, molti dei quali restituiscono con ogni probabilità la veste linguistica dell’originale» (t. III, p. LXVII). Al contrario, dallo spoglio approfondito delle forme di F2, manoscritto base per l’edizione dell’Ottimo commento all’Inferno, Giovanni Battista Boccardo conclude che il fiorentino del codice «è caratterizzato da una componente centrifuga che parrebbe ricondurre al tipo pisano-lucchese» (t. I, p. CXC); nel caso del Purgatorio, invece, la scelta dei testimoni L ed R restituisce una veste linguistica fiorentina «contrassegnata nondimeno da alcuni fenomeni recenziori, tipici del cosiddetto “fiorentino argenteo”» (t. II, p. LXXI), del resto comprensibile alla luce del periodo di allestimento dei codici (entrambi primo-quattrocenteschi) e inevitabile a causa dell’assenza di testimoni linguisticamente anteriori.

6.

• biblioteche o luoghi presso i quali il curatore ha consultato i testimoni usati per l’edizione*

Gli editori hanno adoperato manoscritti conservati presso le seguenti biblioteche: Boston, Isabella Stewart Gardner Museum; Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana; Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale; Firenze, Biblioteca Riccardiana; Genova, Biblioteca Universitaria; London, British Library; Lucca, Archivio di Stato; Milano, Biblioteca Ambrosiana; Oxford, Bodleian Library; Padova, Biblioteca del Seminario Vescovile; Paris, Bibliothèque Nationale de France; Ravenna, Biblioteca del Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali; San Daniele del Friuli, Biblioteca Comunale Guarneriana; Sevilla, Biblioteca Capitular y Colombina; Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana; Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana; Verona, Biblioteca Civica.

7.

• tipo di apparato*: per l’Inferno, l’apparato registra varianti alternative e di minoranza di particolare rilievo; per il Purgatorio, l’apparato è positivo e «registra i guasti meccanici, gli errori corretti a testo, le integrazioni, precisando la natura del guasto e, dove possibile, l’eziologia dell’errore» (t. II, p. LXXVII); per il Paradiso, infine, l’apparato è di tipo positivo e fornisce solo le varianti di sostanza.

• posizione dell’apparato*: a piè di pagina. L’Ottimo commento all’Inferno e al Paradiso presentano inoltre porzioni significative di varianti della redazione α (Inferno) e della famiglia c1 (Paradiso) in appendici ad alcuni canti; per quanto riguarda il Purgatorio, appendici ai singoli canti raccolgono aggiunte, chiose interpolate e divergenze nella resa di una chiosa, «in modo da offrire un quadro esaustivo di tutte le inserzioni allotrie e le chiose singulares presenti nel testimoniale purgatoriale dell’Ottimo» (t. II, p. LXXVIII).

8.

• presenza di note / commento al testo*: Sì.

• tipo di note / commento*

Le note individuano le fonti dell’Ottimo commento e i rapporti intertestuali che questo intrattiene con altri capitoli dell’esegesi dantesca, in particolare con il commento di Iacomo della Lana. Si segnala che per il Purgatorio Massimiliano Corrado fornisce ulteriori ragguagli storici, filosofici e dottrinali; si veda ad esempio la nota alla chiosa a Purg., III 40-42: «Il commentatore allude alla dottrina aristotelico-averroistica dell’eternità del mondo che, per la sua sostanziale inconciliabilità con la concezione biblico-cristiana della creatio ex nihilo, stimolò a partire dal secolo XIII un ampio dibattito teologico» (t. II, p. 756).

• posizione delle note*: a piè di pagina, in seconda fascia d’apparato.

9.

• presenza di altri scritti e loro descrizione/utilità/specificità*

La Premessa (t. I, pp. XI-XX) di Enrico Malato, presidente del Comitato scientifico per l’Edizione Nazionale dei Commenti Danteschi, insiste sull’importanza rivestita dall’Ottimo nella secolare storia dell’esegesi al poema dantesco e sulle sue vicende editoriali, arrivando a tracciare un sia pur sommario quadro degli studi a esso dedicati. Malato conclude ripercorrendo i passaggi che hanno condotto alla presente edizione, sottolineando la «gravosa continuità e complessità dell’impegno» (p. XIX) rivolto a una ricerca che «che si è confermata estremamente complessa e impegnativa» (ibidem), ma foriera di risultati.

L’Introduzione (t. I, pp. XXI-LXIV) è firmata da Massimiliano Corrado, curatore del Commento al Purgatorio ma già autore di vari studi sulla tradizione e ricezione dell’opera, e ben illustra i tanti nodi problematici che l’editore prima e il lettore poi dell’Ottimo si trovano ad affrontare, tra ipotesi attributive da scartare e fonti da rintracciare. Corrado esordisce spiegando le origini della prestigiosa qualifica con cui si indica, oggi, l’apparato esegetico realizzato da un anonimo contemporaneo di Dante: fu la Crusca ad attribuirgli il titolo di “Ottimo” nel Vocabolario del 1612, riconoscendone la bontà linguistica e adoperandolo nella compilazione di numerose voci. La spiegazione si inserisce in una ricapitolazione della storia editoriale del commento, dalle prime letture cinquecentesche all’imperfetta edizione di Alessandro Torri, e prosegue con una disamina delle caratteristiche precipue del commento. La sua importanza va ben oltre l’aspetto linguistico, giacché quello tentato dall’Ottimo è anche uno dei primi bilanci della già allora imponente – e siamo nei dintorni del 1334 – tradizione di esegesi alla Commedia: oltre ai frequentemente consultati Jacopo Alighieri, Graziolo Bambaglioli e Iacomo della Lana, però, si ravvisa anche l’influenza di una «koinè esegetica sul poema» di marca fiorentina, «i cui complessi significati e le cui numerose allusioni evidentemente imponevano il ricorso non a un solo esegeta, ma stimolavano la ricerca di voci plurime, anche se tra loro non del tutto concordi» (p. XXXIV).

Corrado spende poi molte pagine nel tentativo di delineare al meglio il profilo dell’anonimo commentatore. Alla domanda “chi è l’Ottimo?”, si può rispondere inquadrandone la figura «nel milieu dei volgarizzatori fiorentini attivi nei decenni iniziali del XIV secolo, a cui va meritoriamente ascritta la prima ricezione a Firenze della Commedia e del Convivio; si tratta di un gruppo di cultori del volgare di sí, al quale, oltre l’autore dell’Ottimo, appartenevano Alberto della Piagentina e Filippo Ceffi […], nonché il notaio Andrea Lancia» (p. LIII). Proprio il Lancia è stato per molto tempo identificato come l’autore dell’Ottimo, in virtù del fatto che due testimoni, il manoscritto BNCF, Conv. Soppr. J I 30 e il Vat. Lat. 4776, recano una sigla «A.L.N.F.» interpretabile come ‘A[ndrea] L[ancia] N[otaro] F[iorentino]’; tuttavia, il rinvenimento di un commento autografo del Lancia da parte di Luca Azzetta ha portato a scartare questa pur fortunata ipotesi. L’Ottimo rimane dunque senza nome, ma non certo senza una sagoma, visto che, più che in altri capitoli del secolare commento, l’autorialità del glossatore è assai ben definita: fiorentino, fine conoscitore dei classici e lettore di vaste competenze, fu certo assai vicino a Dante, se può addirittura citarne due affermazioni ascoltate dalla sua viva voce (pp. XXXVII-XXXVIII). Un sostanzioso paragrafo è infine dedicato alle strategie ecdotiche adottate dall’équipe pavese-napoletana nell’edizione del commento; sull’argomento, si veda il punto 5 della presente scheda.

Alla Bibliografia (t. I, pp. LXV-XCII) segue il Regesto dei testimoni (t. I, pp. XCIII-CIV); per i fondi bibliotecari consultati dai curatori, si veda il punto 6 della nostra scheda. Segue un approfondimento di Giuseppe Alvino sul testo della Commedia che accompagna l’edizione, e che mira ad avvicinarsi il più possibile a quello che doveva essere in possesso dell’Ottimo commentatore (t. I, pp. CV-CIX). La scelta del curatore cade sul ms. New York, Pierpont Morgan Library, M 676, un autografo di Andrea Lancia. Il codice, infatti, «non solo risulta latore del commento dell’Amico dell’Ottimo (a testimonianza del suo allestimento nell’àmbito del milieu storico-culturale in cui è inquadrabile lo stesso Ottimo), ma trasmette anche un testo della Commedia (finora inedito) che riflette quello letto nella Firenze degli anni Trenta e Quaranta del Trecento» (p. CV). Il curatore ha corretto gli errori meccanici e adottato alcuni accorgimenti per una migliore leggibilità del testo, di cui dà conto nel paragrafo dedicato ai criteri grafici di trascrizione alle pp. CVIII-CIX.

Nel t. III, è presente inoltre un Indice degli antroponimi e dei toponimi (pp. 1927-1984) a cura di Arianna Starace.