Autore dell’opera*: Federigo Tozzi (Siena, 1883 – Roma, 1920)

Titolo dell’opera*: Gli egoisti

Ambito cronologico*: età contemporanea / secolo XX

Ambito linguistico*: italiano

Tipologia di trasmissione dell’opera*: a stampa con edizioni non d’autore

Tipologia di testimone/i su cui si basa l’edizione:

– manoscritto inedito autografo

– dattiloscritto inedito autografo

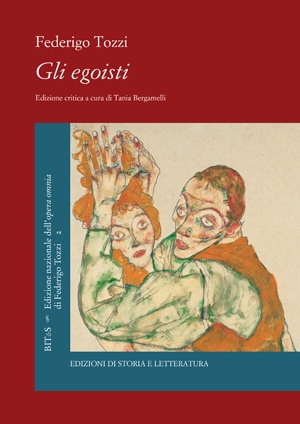

Titolo edizione*: Gli egoisti

Curatore edizione*: Tania Bergamelli

Tipologia di edizione*: edizione critica

Sede di pubblicazione*: Roma, Edizioni di Storia e Letteratura

Anno di pubblicazione*: 2020

Lingua di pubblicazione: italiano

Dati bibliografici completi: Federigo Tozzi, Gli egoisti. Edizione critica a cura di Tania Bergamelli, Edizioni di Storia e Letteratura, 2020, collana «BIT&S. Biblioteca Italiana Testi e Studi – Edizione nazionale dell’opera omnia di Federigo Tozzi».

Autore recensione/scheda*: Martina Brambilla

Tipologia di contributo*: scheda

Dati bibliografici della recensione/scheda*: OEC

Informazioni aggiuntive: questa scheda è parte del lavoro richiesto agli studenti per l’esame di Filologia editoriale (a.a. 2024/25), di cui è titolare la prof.ssa Virna Brigatti.

1.

• prima edizione dell’opera:*

Federigo Tozzi, Gli egoisti in Gli egoisti. L’Incalco, prefazione di Giuseppe A. Borgese, Milano, Mondadori, 1923, collana «Romanzi d’oggi».

Il romanzo Gli egoisti fu pubblicato postumo, tre anni dopo la morte di Federigo Tozzi, per volontà della moglie Emma Palagi, che decise di rispettare il desiderio, da lui espresso oralmente, di vedere l’opera data alle stampe, nonostante fosse rimasta incompiuta a causa della sua scomparsa.

• edizioni postume:

- Federigo Tozzi, Gli egoisti in Gli egoisti. L’Incalco, prefazione di Giuseppe A. Borgese, Milano, Mondadori, 1923, collana «Romanzi d’oggi» (prima edizione)

- Federigo Tozzi, Gli egoisti in Gli egoisti. L’Incalco, prefazione di Giuseppe A. Borgese, Milano, Mondadori, 1933, collana «I libri azzurri» (si registra un passaggio di collana)

Nella seconda metà del Novecento, il figlio, Glauco Tozzi, si è occupato della curatela delle edizioni delle opere complete del padre, pubblicate dalla casa editrice Vallecchi:

- Federigo Tozzi, Gli egoisti in Con gli occhi chiusi. Bestie. Gli egoisti, a cura di Glauco Tozzi, Firenze, Vallecchi, 1950, collana «Opere complete di Federigo Tozzi», vol. III.

- Federigo Tozzi, Gli egoisti in I romanzi, a cura di Glauco Tozzi, Firenze, Vallecchi, 1961, collana «Opere di Federigo Tozzi», vol. I.

- Federigo Tozzi, Gli egoisti in I romanzi, a cura di Glauco Tozzi, Firenze, Vallecchi, 1973, collana «Tascabili Vallecchi», vol. II.

Due momenti rilevanti segnano la valorizzazione dell’opera tozziana da parte di Mondadori: da un lato, l’inclusione della sua opera nei «Meridiani»; dall’altro, l’ingresso degli Egoisti negli «Oscar»:

- Federigo Tozzi, Gli egoisti in Opere. Romanzi, prose, novelle, saggi, a cura di Marco Marchi, introduzione di Giorgio Luti, Milano, Mondadori, 1987, collana «I Meridiani».

- Federigo Tozzi, Gli egoisti, introduzione di Claudio Toscani, Milano, Mondadori, 1991, collana «Oscar narrativa».

In seguito alla decadenza dei diritti d’autore, il romanzo tozziano, al centro di un rinnovato interesse editoriale, è stato pubblicato da altre case editrici:

- Federigo Tozzi, Gli egoisti, a cura di Marco Marchi, Pistoia, Libreria dell’Orso, 2002, collana «Storia e letteratura».

- Federigo Tozzi, Gli egoisti in Gli egoisti e altre storie romane, con un saggio introduttivo di Adele Costanzo, Roma, ChiPiùNeArt Edizioni, 2015, collana «Le civette».

- Federigo Tozzi, Gli egoisti, Roma, Ecra, 2016, collana «Ecra letteratura».

- Federigo Tozzi, Gli egoisti, a cura di Marco Marchi, Firenze, Le Lettere, 2020, collana «Pan».

• edizione corrente e testo su cui si basa:

Federigo Tozzi, Gli egoisti, a cura di Marco Marchi, Firenze, Le Lettere, 2020, collana «Pan».

Il testo su cui si basa è quello dell’edizione di Vallecchi del 1961 a cura di Glauco Tozzi (Gli egoisti, in I romanzi, collana «Opere», vol. I). Come segnalato nella sezione “Nota al testo”, si tratta della redazione testuale considerata dal curatore, Marco Marchi, come «filologicamente più sicura» (p. 101). Per questa ragione, è stata adottata integralmente nell’edizione di Le Lettere.

• primi testimoni noti dell’opera*:

Benché non siano noti testimoni pubblicati del romanzo o di sue parti, anteriori all’edizione princeps del 1923, è tuttavia possibile individuare una serie di materiali che, per la loro natura e funzione, si configurano legittimamente come avantesto. Dall’analisi del manoscritto effettuata da Bergamelli emerge come l’opera sia sorta, in parte, da una raccolta di pagine di diario dell’autore che sono state trasposte integralmente, concorrendo così alla costruzione dell’impianto testuale (pp. 17-9). Nella sezione “Notizie” di Cose e persone. Inediti e altre prose, «Opere di Federigo Tozzi», vol. IV, il curatore Glauco dà conto dell’esistenza di una serie di taccuini dell’autore. Rilevante ai fini dell’oggetto in analisi è l’elenco dei nomi dei personaggi affiancati ai nomi delle persone reali a cui sono ispirati (l’elenco è stato riportato dalla curatrice della presente edizione critica nella nota 40 a p. 31). Nei Romanzi, «Opere di Federigo Tozzi», vol. I, Glauco riporta, tra le altre, una lettera di Tozzi indirizzata a Emma Palagi, risalente all’agosto 1917, in cui racconta della gita a Anguillara e riferisce di aver preso diversi appunti, riconducibili alle prime tracce di carattere descrittivo del futuro romanzo. Bergamelli osserva, nello specifico, come un passaggio descrittivo contenuto nella lettera trovi corrispondenza diretta nel testo manoscritto degli Egoisti (il brano epistolare interessato e il confronto con il passo del manoscritto sono riportati nella nota 54 a p. 34).

2.

• precedente edizione critica del testo*

No

• precedente edizione scientifica di riferimento*

Federigo Tozzi, Gli egoisti in Opere. Romanzi, prose, novelle, saggi, a cura di Marco Marchi, introduzione di Giorgio Luti, Milano, Mondadori, 1987, collana «I meridiani».

3.

• testo dell’edizione critica in oggetto e ragioni della scelta ecdotica*

Il testo dell’edizione critica in oggetto è tratto dal dattiloscritto (DS), identificato come l’ultimo testimone rivisto e corretto da Federigo Tozzi. Bergamelli ha scelto DS come base testuale in quanto documenta le ultime modifiche apportate dall’autore prima della sua morte, conferendogli quindi un valore testuale privilegiato. L’impostazione ecdotica adottata è di tipo conservativo: la curatrice dichiara infatti di essersi mantenuta “aderente allo stato di incompiutezza [del testimone]” (p. 69), rispettando così la natura incompleta dell’opera nella sua fisionomia ultima.

In questo contesto è rilevante il ruolo della moglie, Emma Palagi, che collaborò attivamente, in qualità di copista dattilografa, alla redazione materiale delle opere di Tozzi. Alcune modifiche e correzioni presenti in DS sono attribuibili a lei; tuttavia, sono stati accolti nel testo soltanto gli interventi anteriori al marzo 1920, data della morte di Tozzi, poiché considerati verosimilmente visionati e approvati dall’autore. Tali modifiche sono state poste a testo con esplicita indicazione di paternità.

Rispetto alla tradizione editoriale precedente, questa redazione testuale risulta innovativa, proprio per il suo intento di restituire l’ultima volontà autoriale documentata, riportando così l’opera a una configurazione il più possibile vicina a quella concepita da Tozzi. Le edizioni che l’hanno preceduta (in particolare la princeps mondadoriana e le successive edizioni vallecchiane) si sono invece basate su una redazione testuale meno rigorosa dal punto di vista filologico, avendo accolto anche alcune modifiche e correzioni effettuate da Emma Palagi successivamente alla morte dell’autore (a p. 67 le note 112 e 113 documentano con precisione tutti i casi di tali interventi riscontrati da Bergamelli).

4.

• criteri di edizione*

I criteri adottati per l’apparato genetico di questa edizione coincidono con quelli impiegati nell’edizione critica di Giovani, curata da Paola Salatto, primo volume della medesima collana di cui questa edizione fa parte.

- L’apparato riporta le correzioni apportate al testo nel passaggio da MS a DS.

- L’apparato è organizzato secondo una sequenza di numeri evidenziati in grassetto che corrispondono ai paragrafi in cui il testo è suddiviso. Ciascun numero compare una sola volta per raggruppare tutte le lezioni relative al medesimo paragrafo.

- Dopo il numero del paragrafo, è indicata la lezione interessata da una parentesi quadra ], seguita da una descrizione abbreviata in corsivo.

- Per ciascuna lezione non si riportano più di tre varianti, e ogni variante è accompagnata dalla sigla del testimone cui si riferisce in maiuscolo (MS o DS ecc).

- Se in uno stesso testimone si trovano più rimaneggiamenti, questi vengono indicati da un esponente alfabetico a b c, ciascuno corrispondente a una variante diversa. La freccia → in direzione sinistra-destra indica un passaggio immediato e progressivo tra più varianti. La lezione definitiva, quella a testo, è richiamata al termine della sequenza dalla sigla T.

- All’interno della stessa descrizione, quanto riferito tra parentesi tonde ( ) è inerente alla variante genetica. Se non ci sono, tutta la descrizione è da riferirsi alla lezione a testo.

- Nel caso in cui ci si debba orientare tra diversi richiami all’interno dello stesso paragrafo (soprattutto se le porzioni di testo discusse sono ampie), ogni lezione singola già citata è semplicemente riscritta e seguita da una parentesi quadra.

- La barra singola | è usata per separare varianti diverse all’interno della stessa lezione.

Bergamelli fornisce alcune precisazioni ulteriori circa l’apparato critico. In particolare, propone un elenco dettagliato dei segni diacritici e delle abbreviazioni utilizzate nell’apparato, alle pp. 79-80. Dichiara che i refusi sono stati corretti senza essere segnalati esplicitamente nell’apparato. Inoltre, alcune lezioni in DS, valutate incoerenti, sono state sostituite con quelle presenti in MS: ciascuna scelta è puntualmente motivata alle pp. 70-3. Infine, la curatrice ammette l’inclusione nel testo di alcune oscillazioni lessicali relative a una medesima parola (avendo adottato un criterio ecdotico di tipo conservativo). Riporta tali variazioni alle pp. 73-6 e dichiara che, di volta in volta, si è preferito mantenere l’ultima correzione presente nel testimone dattiloscritto.

5.

• presenza di approfondimenti filologici forniti, ad esempio, nella nota al testo (o in altri scritti come introduzione o prefazione)

Sì

All’interno dell’introduzione, Bergamelli dedica spazio all’approfondimento filologico del romanzo, ricostruendone la genesi e la trasmissione testuale. In particolare, analizza la costituzione dell’edizione princeps mondadoriana, soffermandosi sul ruolo svolto da Giuseppe Antonio Borgese, curatore dell’Avvertenza introduttiva e da Emma Palagi, responsabile della redazione del testo (alle pp. 11-3 e 54-60). Segue un’analisi dei testimoni del romanzo, ciascuno dei quali è descritto in una specifica sottosezione, con attenzione alla fisionomia materiale, agli interventi d’autore compiuti su ciascuno (siano essi cassature, correzioni o ampliamenti) e ai vari stadi redazionali (alle pp. 13-28).

Ampio rilievo è dato alla disamina della costruzione dell’opera: la curatrice ricostruisce le fasi della stesura e della revisione, inserendole nel contesto biografico dell’autore. Si sofferma, in particolare, sul metodo compositivo di Tozzi, il quale procedeva direttamente dalla stesura manoscritta, senza ricorrere a schemi o appunti preparatori, per poi intervenire con una prima fase di correzioni su MS.

Successivamente, interveniva la moglie, la quale si occupava di trascrivere a macchina il testo: così facendo, Tozzi poteva operare ulteriori modifiche, di natura distinta rispetto a quelle precedenti. In questo contesto, è particolarmente significativo lo spazio dedicato alla tecnica compositiva definita “di montaggio”, con la quale l’autore integrava brani provenienti da appunti personali e rielaborava porzioni di testo in forma di collage. Bergamelli fornisce un esempio alle pp. 17-9, mostrando come l’inserimento di aggiunte avvenisse artigianalmente, adattandosi fisicamente allo spazio disponibile sulla pagina. A sostegno di tale ricostruzione, la curatrice identifica tre matrici testuali principali, a cui si aggiungono le redazioni vere e proprie (p. 22); la distribuzione delle redazioni e delle matrici in MS è presentata in una tabella riassuntiva nella pagina successiva. Bergamelli dedica uno spazio specifico nell’introduzione agli interventi effettuati dall’autore su DS distinguendo tra due tipologie diverse: gli interventi “microscopici” orientati alla forma, e gli interventi “macroscopici” volti a una riconfigurazione della trama, del ruolo del narratore e delle psicologie dei protagonisti. Specifica, in più, che gli interventi di secondo tipo si muovono su due binari opposti ma complementari: da una parte, cassature considerevoli di molteplici paragrafi, e dall’altra ampliamenti nei margini o su fogli allegati. La curatrice analizza le due categorie di interventi alle pp. 41-54. Altrettanto importante ai fini dell’approfondimento filologico è l’esame del dattiloscritto postumo (DSP) che Emma Palagi ha composto dopo la morte di Tozzi: sebbene non sia accolto tra i testimoni del testo, permette di osservare la tipologia di interventi e modifiche che Emma ha compiuto rispetto a DS (alle pp. 63-6).

Infine, l’introduzione si chiude con una tabella comparativa tra il testo dell’edizione critica e quello dell’edizione Vallecchi curata da Glauco Tozzi, che registra le principali differenze (alle pp. 80-5).

6.

• fonti archivistiche consultate dal curatore*

“Fondo Tozzi”. Nello specifico, i testimoni che sono stati consultati per il romanzo in analisi sono: un manoscritto autografo (MS), un dattiloscritto autografo con correzioni autografe (DS), e un dattiloscritto compilato dopo la morte dell’autore con correzioni di Emma Palagi (DSP).

• biblioteche o luoghi presso i quali il curatore ha consultato i testimoni usati per l’edizione*

Archivio Contemporaneo Bonsanti, presso il Gabinetto Scientifico Letterario Vieusseux di Firenze.

7.

• tipo di apparato/i*: genetico, orizzontale

• posizione dell’apparato*: a piè di pagina

8.

• presenza di note / commento al testo*: No

9.

• presenza di altri scritti e loro descrizione/utilità/specificità*

Il testo dell’edizione critica in analisi è preceduto da una dettagliata introduzione, ripartita in due sezioni. La prima sezione, denominata «L’edizione critica degli Egoisti», si articola in cinque sottosezioni principali. Nella prima, «Gli egoisti, romanzo in lavorazione», Bergamelli sintetizza le principali questioni concernenti l’opera (che è stata pubblicata per la prima volta insieme al dramma L’incalco). Nello specifico, mette in luce come nessuna delle edizioni precedenti si sia soffermata a sufficienza su un fatto, a suo avviso, essenziale: l’incompiutezza del romanzo. Sottolinea come tale caratteristica sia stata cruciale per la realizzazione di un’edizione critica, in quanto: «non c’è altro modo di leggerlo, se non quello che consenta di conoscerlo nel tempo […] dal punto di partenza fino al punto in cui si è interrotto» (pp. 12-3). La seconda sottosezione, intitolata «Le carte originali del “Fondo Tozzi”», si focalizza sulla descrizione dettagliata dei due testimoni presenti nel fondo, e che la curatrice ha preso in considerazione (il manoscritto e il dattiloscritto autografi), mostrandone il ruolo nella ricostruzione filologica dell’opera. La terza sottosezione, denominata «Elaborazione e composizione degli Egoisti», mostra come l’esperienza autobiografica dell’autore eserciti una forte influenza sulla vicenda narrativa, contribuendo sia alla definizione del quadro tematico sia alla caratterizzazione dei personaggi principali (in particolare il protagonista Dario e l’amata Albertina).

In questa sede, inoltre, Bergamelli ricostruisce i primi nuclei ideativi degli Egoisti, avvalendosi della testimonianza del figlio Glauco. È stato così possibile accertare che il romanzo fu concepito già nel 1917, contrariamente a quanto affermato da Borgese nell’Avvertenza della prima edizione, che invece lo colloca nel 1918. A tal proposito, la curatrice riporta due significative testimonianze epistolari che si rivelano di grande utilità ai fini della ricostruzione storica del processo creativo. La quarta sottosezione, «Interventi d’autore», si occupa delle modifiche apportate dallo scrittore a DS. Infine, la quinta sottosezione, intitolata «Emma Palagi, curatrice della princeps», approfondisce il ruolo svolto dalla moglie nella stesura (come copista e consulente) e nella curatela della princeps (a questo proposito è stata consultata e riportata la corrispondenza disponibile tra Borgese e Emma). Si dà particolare attenzione agli interventi effettuati da Emma sull’operato del marito, mostrando come tali pratiche fossero consuete quando Tozzi era in vita, e al tentativo di moralizzare la sua memoria.

La seconda sezione dell’introduzione, denominata «Costituzione del testo, criteri editoriali, norme dell’apparato», è una sezione più tecnica che si concentra sulla scelta del testo dell’edizione, sulla tipologia di apparato critico e sui principi editoriali adottati per la realizzazione dell’edizione stessa.